2005/05/02 双六岳ツアー2

- 目的地

- 双六岳周辺

- 地域

- 北ア主脈

- 日時

- 2005/05/02

- コース

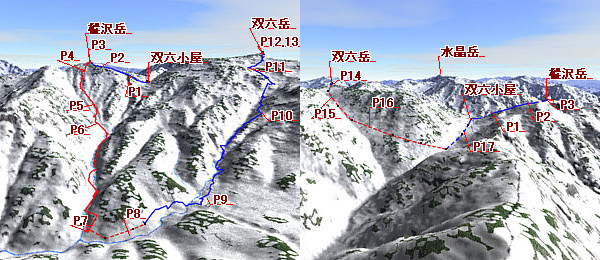

- 双六小屋~樅沢岳~モミ沢~双六岳~双六カール~双六小屋

- メンバー

- ピエール

- 装備

- Elan:Stinger/BlackDiamond:Chili Cable→G3:TARGA T/9, Scarpa:T2('05)

- 天気

- 曇のち晴

コースデータ

- コースタイム

- 双六小屋[8:55]↑[9:40]樅沢岳[10:00]↓[10:35]湯俣川出合[10:55]→[11:25]樅沢(2150m)↑[13:55]双六岳[14:40]↓[15:00]双六谷[15:??]-[15:35]双六小屋

- 山行時間

- 05:43

- 実移動時間

- 04:22

- 最高高度

- 2852m

- 最低高度

- 2031m

- 累積標高差(登り)

- 1244m

- 累積標高差(下り)

- 1244m

- 移動距離

- 9.17km

- 平均速度※1

- 2.09km/h

※1 ... 休憩時間を除いた実移動速度

グラフ

記事

双六ツアーの2日目。この日の天気予報は雨で、半ば停滞覚悟である。実際に昨夕より雨が降り始め、深夜には叩きつけるような激しい雨音が聞こえていた。目を覚ます頃にはやんでいたものの、起き出してみると辺りは深いガスに包まれて何も見えやしない。こうもひどいと何も行動する気になれず、同宿の皆さんも朝7時を過ぎようかというのに部屋でグダグダしている。

さてどうしようかとのんびり朝食をとっていると、時折ガスの間から晴れ間が見えるようになってきた。今日1日は雨だと覚悟していたのだが、低気圧が予想より早く通過したのかもしれない。これは一気に晴れ上がりそうだと、期待に胸を膨らませ準備を始める。

本日の予定は、まずはすぐ頭上の樅沢岳を登り、そこから湯俣川まで一気に700mの滑降。その先どうするかはその場で考えよう。

まずは樅沢岳へ。登り始めはまだ深いガスの中だったが、予想通りどんどん晴れ上がっていく。ゆっくり登れば槍ヶ岳方面のガスが切れる頃にちょうど山頂に着くかもしれない。もともと30分足らずで登れる山なのだが、時間調整を兼ねて休憩しながらゆっくりと登る。

9:40 樅沢岳着。予定通りバッチリとガスは晴れ、稜線の先に槍ヶ岳が浮かびあがる。まだ休憩が必要なほど行動はしていないのだが、なにしろ今ツアー最初の大展望なのでここでゆっくりと過ごす。

景色を十分堪能したら本日最初の滑降。しかしドロップポイントを見下ろすと結構急じゃないですか。上部は40度近い。稜線上ちょっと先にあるコルからであれば傾斜は多少緩くなり、実際にきれいなシュプールも残されている。しかし板を担いであそこまで進むのは面倒だし、雪もさほど固くはないようだ。特に問題はなかろうと、このまま山頂からドロップすることにする。

今回ピエールが持ってきている板は、これまでアルペンで使っていたスキーボードにテレ・ビンディングを付けたもの。これを試すのは今回が初めてで、それでいきなりこの急斜面を滑るのはどうだろう。しかし滑り出してみると雪は適度に柔らかく、ピエールもアルペンターンを駆使しながら無難に滑っていく。ちょっと下ると傾斜もそこそこ落ち、正面の鷲羽岳に向って転倒を恐れずに思い切って滑れるようになる。

それにしてもこの無木立の大斜面を完全に貸し切り状態……なんて贅沢なんだろう。この時間に樅沢岳へ登る人は槍ヶ岳への縦走者ばかりで、山頂から直接モミ沢へ滑り込む人はあまりいないようだ。そもそもが人気エリアといっても立山や白馬などと比べるとアプローチははるかに大変なわけで、せいぜい1軒の山小屋に余裕で収容できる程度の人数しか来ていないのだ。それがこの広大なエリアに散らばるわけで、ひとつの斜面にそれほど人が集中することはないのだろう。

標高2200mで、双六小屋から延びるモミ沢右俣に合流する。ここまでは非常に快適だったのだが、この先はいかにも春の雪渓滑りといった感じになる。すなわち雪は重く、小石や木の枝が一面に散開して極めて滑りにくい。滑りを重視したい人は右俣を登り返していったん小屋に戻るのがいいかもしれない。

さらに進むと沢は細くなり、一部小滝や水流が露出している箇所もある。湯俣川まですんなり滑れると思っていたので、これはちょっと予想外。慎重に流れの脇を滑る。

10:35 湯俣川着。ここでシールを付け、川沿いを上流へ向かう。

湯俣川出合い付近は深い樹林帯の中だが、登るにつれ沢筋は開け、やがて広々とした弥助沢出合に至る。三方を鷲羽岳、三俣蓮華岳、双六岳、樅沢岳に囲まれた広々とした明るい沢底で、交通の要所であるとともに水場もある。テント泊だったら双六小屋なんかじゃなくここをベースにしたくなるような、そんな素晴らしい場所である(もちろん許可はされていないが……)。

さてこの先は弥助沢を詰め鷲羽乗越へ登るという案もあったのだが、鷲羽乗越は明日通ることになりそうなことを考え、今日は双六岳へ向け樅沢を登ることにする。

すぐ登れるだろうと軽い気持ちで登り始めるが、実際にはここから双六岳山頂まで標高差800mはある。そう簡単に登れるわけはなく、単調な沢の中の登りが2時間以上続く。

標高2700m付近でやっと沢地形を抜け、夏道のある広大な平原に出る。真正面に双六岳が現れるが、右前方に見えていた中岳を三俣蓮華岳と思いこみ、それなら双六岳はもっと左かと、左寄りに進路をとってしまう。GPSは持っていたのだが、それ用の地図をモミ沢滑降中に落としてしまい、無数に設定したポイントのどれが双六岳なのか特定できなかったのだ(私のGPSはポイントしか表示されないタイプのため、それらのポイントを記入した地図と照らせ合わせないと位置の特定がしにくいのだ)。まあ左側にそれらしいピークがないのですぐに気づいたのではあるが……。

双六岳直下は急傾斜。北側から回ればそのままシールで登ることも可能だが、板を担いで直登することにする。

13:55 双六岳着。圧倒的に素晴らしい風景が広がる。目の前の槍・穂高の向こうに乗鞍・御嶽、振り返れば黒部五郎・薬師や裏銀座の山々、そして遠く白山……切りがない。以前夏に訪れた際はガスで何も見えなかっただけに感慨はひとしおである。普段はすぐに下り始める我々も、景色を堪能しながらゆっくり休憩する。

さて下り。登ってきた東面の大斜面も良さそうだが、今回は南東のカール状の大斜面を滑る。

これがムチャクチャ楽しい。槍・穂に向かっての滑降で景色が超一級なのはもちろんであるが、なにより雪質が良い。午前中滑ったモミ沢に比べ傾斜も標高差もそれほどではないのだが、スキーの面白さはそれだけではないことを教えてくれる。下りきってしまうのを惜しみつつ、景色を味わいながらゆっくりと滑る。

このまま双六沢合流点まで滑っていってもいいのだが、その場合小屋までの登りが多少増えるということで、2550m付近から小屋方面へトラバース気味に滑ることにする。最終日にこの双六沢を通った際に気づいたのだが、このトラバースは正解だったようだ。双六沢との出合付近は谷も細く、水流もかなり露出している。これではあまり楽しめなかったに違いない。

双六沢に出たら、あとは緩斜面をのんびり小屋まで戻るだけ。まだ空は十分明るいが、本日はこれで終了にする。(P17は夕方っぽい写真に仕上がっているが、これはカメラが波長の長い光線を捉えるため。見た目の印象ははまだまだ真っ昼間で、もし昨日も天気が良かったら、あのように焦ることはなかっただろう)。

![[1] 09:08 2595m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010057.jpg)

![[2] 09:32 2689m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010059.jpg)

![[3] 09:54 2725m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010070.jpg)

![[4] 10:00 2671m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010077.jpg)

![[5] 10:15 2370m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010091.jpg)

![[6] 10:19 2280m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010093.jpg)

![[7] 10:39 2032m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010098.jpg)

![[8] 10:59 2070m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010100.jpg)

![[9] 11:19 2111m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010102.jpg)

![[10] 12:24 2408m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010111.jpg)

![[11] 13:21 2689m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010113.jpg)

![[12] 14:19 2851m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010120.jpg)

![[13] 14:23 2851m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010130.jpg)

![[14] 14:44 2808m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010144.jpg)

![[15] 14:50 2664m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010155.jpg)

![[16] 14:55 2512m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010162.jpg)

![[17] 15:29 2533m<br />](https://ultal2.sakuraweb.com/storage/2005/050502.files/R0010169.jpg)