2016/05/02 月山(月山~清川行人小屋)

- 目的地

- 月山

- 地域

- 東北中部

- 日時

- 2016/05/02

- コース

- 姥沢~月山~清川行人小屋往復~四ッ谷川~姥沢

- メンバー

- 単独

- 装備

- MADSHUS:EPOCH('13)/Burnt Mountain Designs:Lite Spike 3pin('15), Scarpa:T2('13)

- 天気

- 曇り時々雨

コースデータ

- コースタイム

- 月山リフト山頂駅[8:35]↑[10:06]月山[10:35]↓[11:04]清川行人小屋[11:32]↑[12:58]山頂広場↓[14:00]姥沢駐車場

- 山行時間

- 05:28

- 実移動時間

- 04:30

- 最高高度

- 1980m

- 最低高度

- 1118m

- 累積標高差(登り)

- 1281m

- 累積標高差(下り)

- 1626m

- 移動距離

- 14.17km

- 平均速度※1

- 3.14km/h

※1 ... 休憩時間を除いた実移動速度

グラフ

記事

東北遠征の2コース目、今日は月山を滑る。

月山の山スキーはこれで8度目。途中のコースは様々だが、最後はネイチャーセンターまで滑り降りることが多い。しかしそのためには(今日は車1台しかないので)バスで移動する必要があり、ちょっと面倒な上、適当なバス時間もない。なので、今日は普通に姥沢に滑り降りることにする。スキー場を経由せずとも四ッ谷川源頭から駐車場まで滑れるようなので、これはこれで楽しめそうだ。

ただし姥沢から月山を往復するだけでは物足りない。プラスアルファとして、山頂から大雪城を滑って清川行人小屋まで往復してみよう。高度差600mほどの登り返しが必要になるが、姥沢~月山の登りと合わせればちょうどよいくらいだろう。

問題は天気。GW始めの予報では好天が見込まれていたが、天気の回復が予想より遅く、麓の西川町では明け方まで雨がパラついていた。それでも夕方には回復するというのでとりあえず姥沢駐車場まで登ってみると、上空は重い雲が立ちこめているものの、なんとか山頂は見えている。これなら問題ないだろう。

しかし準備をしてリフト乗り場に向かう間に、ガスはどんどん深くなる。かつてガスの中で山頂まで登り、結局(暴風雪だったこともあるが)牛首までスキーを担いだまま下ったことがある。今回も同じことにならないか心配だ。

8:35 1503m 月山リフト山頂駅。

もはや前方は真っ白で、霧雨まで降ってくる始末。気は乗らないが、天気の回復を信じて出発する。

まずはシールで姥ヶ岳東斜面をトラバース気味に登る。雪がしまっているので昨年は始めからシートラーゲンで登ったが、前半は傾斜が緩いのでシールのほうが効率はよい。

牛首の手前で完全にホワイトアウト。昨日の雨でリセットされたのか、トレースもほとんど確認できない。もはやGPSに頼るのみ。

1860m辺りでアイスバーンとなり、シールでは登りづらくなる。ここでアイゼンに換装。雪渓はまだ上まで延びているようだが、右手の尾根に登山道が見えたため、この先は登山道上を歩くことにする。これならGPSに頼らずとも登ることができる。もっとも半分ほど雪で隠れているため、いつの間にか登山道から外れていることも多く、何度もハイマツを踏む抜くことになる。

そのまま鍛冶小屋跡を経て、山頂直下の広場へ。残雪は昨年よりはるかに多い。昨年は鍛冶小屋のだいぶ下、1750m辺りで完全に雪がなくなったのだが、今年はこの広場にも雪が付いている。

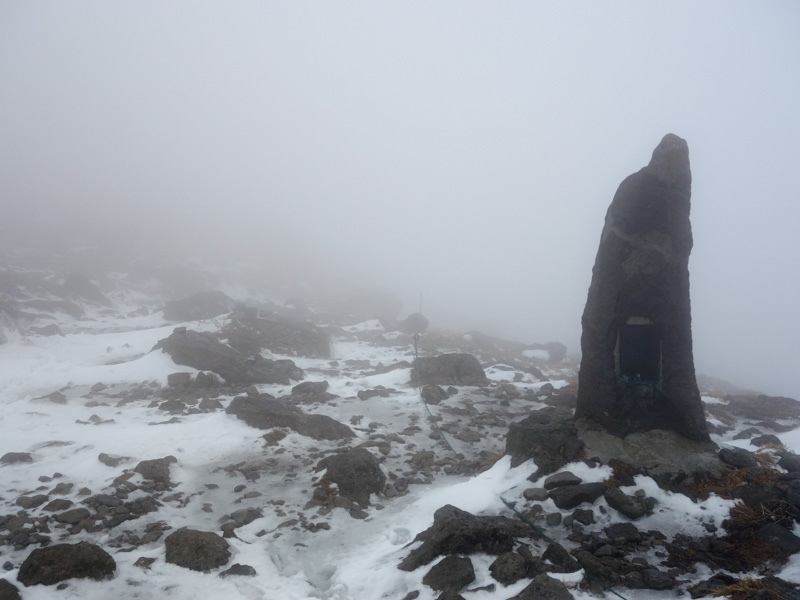

10:06-10:35 1980m 月山。

ガスは一瞬とも薄まることはなく、重く立ちこめたまま。山頂には月山神社という目標物があるのでそれを目印に行動することができるが、東側は立木ひとつない広大な雪原。完全に真っ白だ。この状況で、初めてのコースの清川行人小屋を目指すのはよくないかもしれない。しかし危険個所はないはずだし、このまま下山するのはあまりに物足りない。予定通り東南斜面を滑ることにしよう。

上部はクラストしてカリカリ。しかし雪面はきれいで引っかかりがないので、整地されたゲレンデのように滑りやすい。それに、ともかく広大なスロープなので、方角だけ確認して大雑把に滑っても途中でいくらでも修正がきく。GPSベッタリの必要がないのは助かる。

ちょっと下ると絶好のザラメ雪になり、さらに滑りやすくなる。これだけ何も見えない中でこんなに楽しいのだから、視界があればどれだけ面白かったことか。それを考えるとさすがに残念ではある。

1550m辺りでようやくガスの下に。ちょうど傾斜が増すところで、眼下にはうっすらと清川行人小屋が見下ろせる。この小屋は小沢の向こうにあり、視界がないとわかりにくいところなのでちょうどよかった。

ともあれこの短い区間、これまでの鬱憤を晴らすかのように思いっきり滑る。

11:04-11:32 1362m 清川行人小屋。

管理人の常駐しない無人小屋ながら、開放されていて寝泊まりもできるようになっている。内部はとてもきれいで薪ストーブまである。ただし空気は悪かったので、頭痛持ちの自分がここで一夜を過ごすのは厳しいかもしれない。

小屋の下の沢まで戻って昼休憩後、シールを付けて登り返し。

滑ってきた右岸ではなく、左岸の登山道沿いに登る。こちらはほどほどに緩やかな斜面なので、シールで登るのにちょうどよい。

ガスも、滑ってきた時よりだいぶ薄れている。せめてこれくらいの時に滑りたかった。といってもそれも1750mくらいまで。上部は相変わらず真っ白だ。

12:57 1951m 胎内岩横(山頂広場)。

ここで登り返しは終了。といってもここから直接滑れるわけではない。広場の東南端までシールで進み、その先は岩だらけなのでいったん板を外し、鍛冶小屋跡まで登山道を下る。

13:13-13:24 1933m 鍛冶小屋跡。

ここから滑降開始。幸いガスも薄まり、普通に滑ることができる。

雪渓はいったん途切れるが、それもちょっとだけ。あとは雪もつながっていて、駐車場までずっと滑れるようになる。

下るほどに視界は良くなり、やがて完全にガスの下に。というより普通に天気が回復しつつあり、山頂も見えるようになってきた。これを待っていたのか、これまで誰一人として見かけなかったのに、続々とBCスキーヤーが登ってきている。

この先はいつも湯殿山や石跳川を滑るべく姥ヶ岳方面に向かうので、途中から金姥に向けひたすらトラバースするだけになる。しかし今日は四ッ谷川を滑って駐車場に戻るコース。引き続きこの四ッ谷川源頭の広大な斜面を思う存分滑ることができる。

こちらもまた素晴らしい斜面で、繰り返しこの斜面を楽しんでいるスキーヤーもいる。みんな沢地形が明瞭になる前に登り返しているようだ。

自分はそのまま四ッ谷川を滑降。沢底に入ってからも雪質はよく、思いのほか楽しめる。

1460m、沢が若干カーブするところで沢底を離れて右岸へ。このポイントを行き過ぎないようGPSで小まめに確認していたのだが、ちょうどこの先に赤ロープが張ってあった。

あとは夏道沿いに尾根の東斜面をトラバース。当初このルートを検討した際、この斜面は雪が付いてなくてヤブだらけなんじゃないかと不安だった。しかしこの斜面もほとんど無木立で、雪もしっかり付いている。トラバースとはいえ快適に滑っていける。

そのまま尾根上へ。普通は夏道通りに尾根を巻いて姥沢小屋辺りに出るのだろうが、今日はこの尾根を滑り続けて駐車場の真下に出ることにする。朝、駐車場を出る前に雪がつながっていることは確認済み。

この辺りはブナの疎林帯。雪は柔らかめだが快適に滑れる。そういえばここまでのコースはずっと無木立の広大なバーンだった。今さらながら、スキーフィールドとしての月山の素晴らしさを思い知らされる。

沢に出たら滑降は終了。最後に駐車場まで30mほど雪の壁を登る必要がある。たいした手間ではないが、やはりこの登り返しは余分だった。次回は普通に姥沢小屋から戻ることにしよう。

周辺情報

(2014/5/4)

ズケ丼 680円 ★★★★・

酒田港そばの人気の海鮮料理屋。1Fは鮮魚店になっていて、その2Fにある。

朝7時から朝食営業をやっていて、中でもズケ丼が人気の様子。これを食べるため、登山前にわざわざ酒田まで行くことにした。

このズケ丼、食べログの写真なんかを見ると様々な刺身の切れっ端が乗っているようにみえる。が、少なくともこの日はマグロのみ。それでも十分うまかったので、特に不満はない。

GWのこの日は朝7時前から長蛇の列。といっても店内は広く、セルフサービス制なので、回転も速い。せっかくここまで来たのだからと並んで待ったが、その甲斐もあったというものだ。

ちなみに午後の部(11:00~19:00)の通常メニューも魅力的。夕飯もここにすれば良かったかもしれない(象潟にも良さげな海鮮料理はあるのだが、いろいろと大外れだった)。

(2016/5/2)

ダンディーセット(海鮮丼とサクラマスの煮付け) 1200円 ★★★・・

18時過ぎに入店。GWのこの時間ということもあってか、お勧めメニューはすべて売り切れだった。

前回訪問後、この地方はサクラマスが有名で、しかも煮付けがうまいということを知ったので、この日はそのセットを食べて見る。

まず海鮮丼は普通極まりない。地魚なんかを使った人気の丼は売り切れだったので、これは仕方ないところか。

サクラマスは小骨が多すぎ、おいしさよりも食べづらいことのほうが印象に残った。

この日の食事だと、せいぜい星3つといったところ。

(2016/5/6)

王様の海鮮丼 1620円 ★★★・・

先日と同様、良さそうなメニューはすべて売り切れ。残りメニューのうち、もっとも豪華そうなこれを頼む。

ウニ、イクラ、カニ、中トロなど高級食材が乗っているので「王様」なんだろうが、ちょっと中途半端。

これなら安くても新鮮な刺身がたくさん乗っていたほうがありがたい。もちろんこれを選んだ自分が悪いのだが。

(2016/5/2)

櫛引町(現鶴岡市)にある日帰り温泉施設。

この日は酒田で夕食をとりたかったので、道中からさほど離れていないこの施設に寄ることにした。

源泉100%、黄土色の塩化物・硫酸塩温泉で、泉質は悪くなさそう。

露天風呂はなく、なぜか1Fと2Fの両方に浴室がある。2Fには温泉マッサージベッドやサウナなんかもあるようだが、個人的にはどうでもいいので1Fのみ利用。

430円という値段は高くはないが、この辺りは300円程度の温泉がたくさんあるので、お得感はない。

ちなみに「道中からさほど離れていない」といっても、普通は高速道路を使うだろうから、もうここに寄ることはないかもしれない。