2012/01/29 武尊山(前武尊)

- 目的地

- 武尊山

- 地域

- 上越線沿線

- 日時

- 2012/01/29

- コース

- オグナほたか~前武尊山~荒砥沢~十二沢~オグナほたか

- メンバー

- ピエール, ダマ

- 装備

- K2:BACKUP('12)/Voile:Switchback X2, Scarpa:T2('05)

- 天気

- 雪

コースデータ

- コースタイム

- 第6ペアリフトトップ[10:35]↑[11:10]前武尊山[11:23]↓[11:49]荒砥沢1760m地点[12:13]↓[14:29]前武尊山[14:51]↓[15:17]北斜面1800m地点↓[18:06]ほたかスカイウェイゲレンデ最上部(1750m地点)

- 山行時間

- 07:30

- 実移動時間

- 07:11

- 最高高度

- 2037m

- 最低高度

- 1742m

- 累積標高差(登り)

- 717m

- 累積標高差(下り)

- 773m

- 移動距離

- 4.42km

- 平均速度※1

- 0.61km/h

※1 ... 休憩時間を除いた実移動速度

グラフ

記事

今シーズン初めてピエール、ダマ揃っての山行。日曜なので、翌日に差し支えることのないようさっさと帰ってこれるところがいい。となると上信越道東部の山々が有力候補になるが、あいにく天気は悪そう。晴天率の高い地方なので、せっかくなので晴れている日に行きたい。

ということでもうひとつのお手軽コース、前武尊に行くことにする。こちらもさほど天気は良くないが、荒砥沢のパウダーを堪能できるので多少の降雪は歓迎だ。

10:35 1805m 第6ペアリフトトップ。

トレースはバッチリついている。

これまでの例ではたいがい前に団体さんが詰まっていて、(しかも自分らでラッセルしたわけでもないのにどこうとしないので)トレースを外れて自分でラッセルすることが多かったのだが、今回はそのようなこともなく、終始トレースを借りて楽々と登ることができた。

下部は締まり雪の上に数cmの新雪が被さっているだけだったが、この辺りは数十cmの新雪。雪もどんどん降っているし気温もかなり低いので、荒砥沢では激パウダーが期待できるかもしれない。

11:10 2036m 前武尊山。

雪でシュプールが消されてよくわからないが、本日荒砥沢に降りていっている人はほとんどいないようだ。先行パーティーも十二沢を滑る様子。

休憩もそこそこにシールをはずして剣が峰とのコルへ。細い尾根で、先週はジェットコースター状にシュプールがついていて降りるのに苦労したが、今日は問題ない。

11:26 2001m 剣が峰とのコル。

さていよいよ荒砥沢滑降です。もはや滑り出す前から歓声を上げたくなるようなコンディション。

先頭を切って滑り出すが、、、う~ん雪が多すぎる。斜度があるので滑りはするが、下手に荷重をかけると埋まってブレーキがかかってしまう。これまでこの斜面で転んだ記憶はないのだが、雪に足をとられて何回か転んで新雪に埋まってしまう。

それでも楽しいことに変わりはない。ピエール、ダマも深い雪に手間取りながらも、十分にこの新雪パウダーを楽しんでいるようだ。

11:49 1760m いつもはここで左の本沢に入って荒砥沢を滑り続けるのだが、この雪の量ではこの先はまったく滑らないだろうし、V字状の深い谷になるので雪崩の心配もある。今日はここから登り返し、十二沢を滑ってゲレンデに戻ることにしましょう。

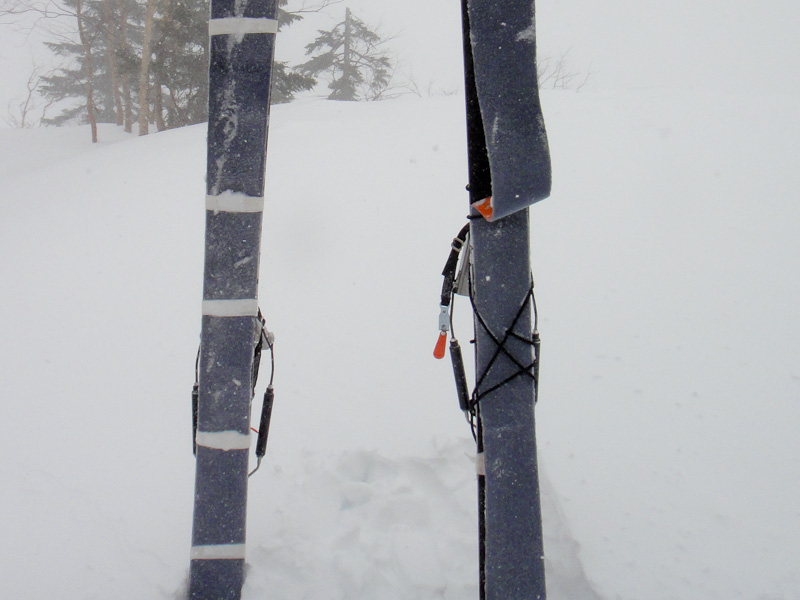

さっそく準備にかかるが、シールがまったく貼りつかないとピエールがいう。コールテックスのct40だ。いやいやct40を舐めてはいけない。私も同じシールだが、これまで何度も極寒の中で貼り直してきて一度もトラブルはない。しっかり圧力をかければ大丈夫だよ。

さて自分も張るか、、、ん?まったくくっつくかんぞ……? 息を吹きかけて暖めようとしても瞬く間に凍りつくだけ。

とりあえず右側は大丈夫だったので、ダメなほうの左スキーをテーピングテープで数箇所止めて登ってみる。

と、今度は右スキーのシールが剥がれる。こちらもテーピングテープを巻いて再登。しかし今度は巻いたテープはそのままに、シールだけが下からすっぽ抜けてくる。私のシールはテールフックのない貼り流しタイプのため、体重がかかるとどうしてもそうなってしまうのだ。

対してピエールのはテールフックのあるタイプ。こちらはそれぞれ2箇所をスキーストラップで巻いただけで、剥がれたりずれたりせずに無難に登っている。これまでテールフックなど邪魔なだけで不要と思っていたが、実はこういう時にとても有効だったのだ。

ダマはアセッションのシール(前回ゲッコのシールがやはり張り付かなくなり、その後アセッションを買ったようだ)で何のトラブルもなく登っていく。どうせ先頭はラッセルで時間がかかるので、なんとかするからと先に行ってもらう。

が、なかなかなんとかならない。ct40の吸盤がダメになるのを覚悟で、これまで何度もピンチを救ってくれたテックステープ(シール用の強力な両面テープ)を使用するが、ダメ。板にはくっつくが、シール側にくっつかないのだ。糊のシールじゃないとダメということか。

最終的にはシールに数箇所穴を開け、細引きでビンディングに固定。これだと先端と真ん中が固定されるだけで他はブラブラのままだが、幸いこの状態でも問題なく登ることができた。

14:19 剣が峰とのコル。ダマ、ピエールはここで待っている。結局250mの登り返しで2時間以上かかってしまった。二人とも寒かっただろう。

14:29 前武尊山。だいぶ遅くなってしまったが、後は十二沢を下ってゲレンデに戻るだけ。たかだか登り30分のルート、あっという間だろう。

14:51 滑降開始。GPSを確認せずに先行者のシュプールを頼りに滑り始める。雪はさらに深くなっており、この程度の斜度だと油断するとすぐに潜ってしまう。そう酷くはないが、ガスで雪面が十分に見えないのもつらい。

ちょっと滑ったところで、前方にロープが張ってあるよとピエールがいう。真っ直ぐ行くなといくことか? では右の沢に入りましょう。どうせどこを滑っても十二沢ならゲレンデ横に出るので問題ない。

後で聞くと、登ってくるときロープは左側にあったので、ロープの向こう側を滑らなきゃなんないんじゃないのと言いたかったらしい。自分もロープがあるのは知っていたが、同様に反対側にもあるんだろうなあと勝手に想像していた。

沢に入ってからはそれなりに傾斜が強くなり、この深雪でも十分滑れるようになる。これは楽しい。といっても油断するとやはり雪に潜ってしまうので、なかなか長いこと連続ターンを決められないのではあるが。

ダマは後傾ボーゲンでゆっくりと一直線に滑ってくる。なんだかつまらなそうと思いきや、ウヒャッホウと歓声を挙げていたので十分興に乗っているのだろう。

しかし、下るにしたがい谷は狭く、傾斜も増してくる。技術的にはなんら問題ないのだが、このコンディションでは雪崩が怖くて滑ってられない。多少滑りにくくても枝尾根上を滑ることにする。

沢といっても細かい枝尾根やガリー状の小沢が錯綜しており、安全に滑れる斜面を捜して右に行ったり左に行ったりである。

さて、ここまでGPSを確認せずに降りてきたのだが、次は左右どちらを滑ろうかと確認してみると、、、ありゃりゃ全然ルートが違う。これはかつて遭難者が続出した沢ではないか。

現在、ちょうど入山地点の第6リフトトップと同じ標高。地形的に、このまま左に滑っていってもゲレンデには合流できない。このまま高度を落とさずに左にトラバースするしかない。

直線距離で300mもないのだが、ダマ以外シールが使えない状況で、この雪で高度を落とさずにトラバースするというのはかなりやっかいだ。

15:17 1800m トラバース開始。

まずは最初の枝尾根まで。そこまでは比較的順調にたどり着く。

さて次の枝尾根は下部が切れ落ちているので、多少登り気味にトラバースしたい。しかしこれが全然無理。シールが使え、雪が落ち着いていればものの1分程度でたどり着くようなところなのに、斜登行で1m登ることさえままならない。

とりあえずシールの使えるダマはシール登行、ピエールと私は板を担いで胸までラッセルを開始。後続の私ですら結構苦労したので、先頭のピエールは相当たいへんだったろう。

16:10 1821m なんとか目的とした枝尾根に到着。 ダマも結局シールが剥がれ、板を担いで遅れてラッセルでやってくる。

この先、次の枝尾根までは比較的緩い斜面で木もまばら。再びスキーを履いて歩く。ただし枝尾根の手前だけは下部が切れ落ちていて要注意。

木を避けて若干下がる箇所でダマはストップできずに下がりすぎ、登ってくるまで相当時間がかかる。その間にピエールは先を偵察。残念ながら次の沢へは高度を落とさずに降りれそうもないので、枝尾根を多少下って小沢に出る。

17:15 1800m さて、この小沢を越えればもう入山地点の尾根に出るはずなのだが、若干高度を落としすぎたようだ。しょうがない、ゲレンデに出るまでトラバースを続けるしかない。辺りはもう薄暗く、気はあせる。

左上を見ると尾根の上はゲレンデっぽい。位置的にも間違いなさそうだ。しかしすぐ上とはいえ簡単に登ることはできない。まあこのまま高度を下げずにトラバースを続けていればそのうち合流するでしょう。

やがて辺りは完全に真っ暗に。本来ならビバークすべきところだが、もうすぐゲレンデと信じてヘッドライトを点けて進む。旧型のさほど明るくないタイプなのだが、雪のおかげで思った以上に明るい。

しかしなかなかたどり着かない。GPSの地図にはゲレンデが描かれておらず、どう進めば効率的に辿り着くのか正確にはわからない。実はゲレンデは尾根上に切り開かれており、その尾根に上がりきれずに平行に進んでいるのではないかと不安になる。

が、やがて先頭のピエールがなにやら人工物を発見。パイプらしきものがあるらしい。よく見えないしパイプといわれてもなんのことかわからず、変な期待はせずにそのまま進む。と、まさしくゲレンデのコースを区切るロープだった。

18:06 1750m ゲレンデ合流。

後はゲレンデを滑るだけ。最もヘッドランプの明るいピエールが先頭、ザックにしまってあるはずだが中々見つけられないダマを間に挟み、はぐれないよう真っ暗なゲレンデを滑る。途中、迂回コースを間違え大回りする羽目になったが(実は先週もこの日も、リフト上からこの間違った迂回コースへ行く初心者を見かけてバカだなあと思っていたのだ)、18:54 無事駐車場に到着。

途中スキー場関係者に見咎められることもなく、そして駐車場にポツンと残された車のせいで騒ぎになることもなかっただけでも幸いだった。